Schwingungen

Frage: Es gab auch noch andere Studios für elektronische Musik. Das Siemens-Studio in München oder das Studio für elektronische Musik beim WDR in Köln, das schon 1951 gegründet wurde. Hatten Sie Verbindung zu diesen Studios?

Oskar Sala: Ein Siemens-Mitarbeiter hat mir mal das Studio gezeigt, als die Frage auftauchte, ob ich eine Möglichkeit sähe, hier an einem Siemens-Industriefilm mitzuarbeiten. Ich sah leider keine. In Köln hat mir mal Herr Beyer, einer der Mitanreger des WDR-Studios, die Räume und die technische Anlage gezeigt. Wenn ich zusammenfassen darf: Ich bewundere die Herren in beiden Studios, daß sie es fertig bringen, mit zwei der für mich häßlichsten elektronischen Originaltöne zu arbeiten. Im Kölner Studio die Sinustöne, die bei mir notgedrungen für die Meßtechnik sein müssen, und im Siemens-Studio die Voder- und Vocodereffekte, die man außerhalb des Studios hören kann, wenn bedauernswerte Kehlkopfgeschädigte ihre Stimmbänder durch ein vor oder in den Mund zu haltendes Stoßfrequenzgerät mit einer monotonen Charakteristik ersetzen müssen. In beiden Studios ist der Begriff einer elektronischen Interpretationskunst unbekannt. Ich wäre selbst aber unter solchen Bedingungen niemals zur elektronischen Musik gekommen!

Frage: Herr Sala, als Sie 1930 Trautweins Anfangskonstruktionen kennenlernten, da war doch aber noch nichts zu spüren von den späteren Möglichkeiten. Es hätte Sie ebenso abstoßen können wie die Elektronik dieser anderen Studios. Warum geschah gerade das Gegenteil?

Oskar Sala: Na ja, das kleine Labor da oben erweckte unsere Neugier, weil eigentlich noch gar nichts fertig war, aber unser Meister diese Anfänge für so bedeutend hielt, daß er fest entschlossen schien, diesmal mit dem elektrischen Instrument Ernst zu machen, nachdem es mit Jörg Mager nicht geklappt hatte. Dessen Zwölftelton-Tastatur war sogar Hindemith zuviel geworden.

Frage: Haben Sie Mager kennen gelernt?

Oskar Sala: Ja, auf dem Musikfest in Weimar, 1937, allerdings mehr von ferne, wie bei ihm üblich. Es hat mir leider keinen erinnerlichen Eindruck gemacht. Seine Konstruktionen waren alle auf Tastaturen aufgebaut, und so kann man sich vorstellen, daß Trautweins Saitenkonstruktion für Hindemith ausschlaggebend war; und mehr war ja damals auch noch nicht zu erkennen.

Frage: Wie ging das denn nun vor sich, da oben im Labor? Sie mußten doch viel lernen, es war doch sicher alles neu für den Pianisten Sala? Auch das Löten?

Oskar Sala: Ja, auch das. Außer dem Basteln eines Detektorempfängers war die Sensation Rundfunk noch nicht technisch meine Sache oder gar die unseres Gymnasiums gewesen. Aber da oben zeigte sich schon bald, welch günstige Voraussetzungen zum Lernen und Begreifen gerade im Labor für einen Anfänger bestehen. Die Technik war ja noch durchsichtig, zum Experimentieren einladend. Anstelle des Netzanschlusses gab es, selbst noch im Telefunkentrautonium, Trockenbatterien. Aus dieser Pionierzeit ist mir der Spaß an elektronischen Schaltungsaufbauten gekommen und geblieben und damit natürlich auch der Spaß am Löten.

Frage: Und die Theorie?

Oskar Sala: Als ich mich später entschloß, die Universität zu besuchen, verlief das allerdings etwas anders als erwartet. Ich habe nicht eine einzige Vorlesung über mein Spezialgebiet gehört, denn es gab keine. Wenn ich etwas brauchte, und ich brauchte später ziemlich viel, war die Staatsbibliothek da. Der Gewinn waren die berühmten Pflichtvorlesungen und Praktika für theoretische und praktische Physik, letztere beim Nobelpreisträger Geheimrat Walter Nernst. Als er einmal das Trautonium in seiner Vorlesung vorgeführt haben wollte, stand ich nolens volens auf der anderen Seite des Hörsaals auf dem Podium neben ihm, und die Assistenten halfen mir beim Aufbau. "Sie wissen doch", sagte er zu mir, "ich bin ja mit meinem Neo-Bechsteinflügel auch an der neuen Entwicklung beteiligt". Natürlich wußte ich das, waren doch beide Instrumente beteiligt an den Vorführungen "Elektrische Musik" auf den Berliner Funkausstellungen 1932 und 33. Das Heinrich-Hertz-Institut bekam dafür eine eigene Halle. Der Andrang war gewaltig, die Hitze enorm. Mit Theremin, Hellertion und Vierlings elektrifizierten Instrumenten gab es im Zusammenspiel aller die Ouvertüre zur "Diebischen Elster" von Rossini. Mir waren die bekannten virtuosen Flötensoli anvertraut. Der Neo-Bechstein beteiligte sich an der harmonischen Begleitung, bei der das Hellertion und die beiden Theremins mit der Intonation einige Mühe hatten.

Frage: Wie standen die andern Physikstudenten zu Ihnen?

Oskar Sala: Im Hörsaal spitzten mich meine Kommilitonen ein wenig an: "Was machst Du eigentlich noch hier auf unserer Seite? Das kann doch nicht mehr lange weitergehen?" Sie hatten leider Recht. Schon 1935 wurde es schwierig. Die Nächte im Funkhaus begannen. 1936 reiften die Pläne von Harald Genzmer für ein Trautoniumkonzert mit einem zu konstruierenden neuen Konzerttrautonium. Zum Abschluß belegte ich noch ein wunderschönes Praktikum im Einstein-Observatoriun in Potsdam mit Untersuchungen an einem mehrere Meter langen, für die Teilnehmer auseinandergeschnittenen Sonnenspektrum. Es ging damals noch nicht um den Atomkern. Ein Glück, daß ich bereits andernorts fest verankert war, sonst - na ja - die Atomphysik lockte.

Frage: Herr Sala, Sie haben sich also Ihr Fachwissen von Fall zu Fall aus der Bibliothek geholt.

Oskar Sala: Ja, holen müssen. Denn bekanntlich sind Beiträge außerhalb der Standardtheorien nur an den Stellen ihrer Originalveröffentlichungen zu finden. Für meine später in der Zeitschrift "Frequenz" in den Heften 12/1948 und 1/1949 veröffentlichte Arbeit über "Experimentelle und theoretische Grundlagen des Trautoniums" fand ich unterstützende Arbeiten aus den Jahren 1910, 1924 und 1925, die bei mir ausführlich zitiert werden. Es gab für diese Arbeiten aber noch eine wichtige Hilfe: Trautwein hatte durch seine Beziehungen zur Industrie bald einen Kathodenstrahl-Oszillografen aufgetrieben. Meine fortgesetzten Versuche mit neuen Schaltungen waren von da an stets begleitet vom oszillografischen Bild und damit natürlich auch vom Klang, der das Bild erzeugte. Den letzten Fall, bei dem dies ausschlaggebend wurde, habe ich vorhin bei der verrückten Schaltung zur Synchronisation von Kippschwingröhren (Thyratrons) dargelegt. Diese Oszillogramme waren selbst für abgebrühte Prüfer zum Verständnis des Patentanspruchs willkommen.

Frage: Können Sie, ohne Ihre mathematischen Gleichungen zu zitieren, etwas über das Ergebnis sagen?

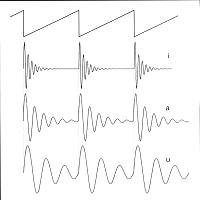

- Von oben nach unten:

Kippschwingung

i, a, u: Gedämpfte Eigenschwingungen

Oskar Sala: Das wichtigste Ergebnis wird präsentiert durch ein Experiment, das ich "Ziehharmonika-Effekt" genannt habe. Zum besseren Verständnis muß ich erst die beiden Schwingungstypen erläutern, ohne die das Trautonium undenkbar ist.

Da ist zum einen die Kippschwingung. Sie entsteht durch Funkenentladung in einem Thyratron. Ihr Bild auf dem Oszillografen ist der bekannte "Sägezahn". Ihre Frequenz ist die Frequenz des Tons, den ich auf dem Manual durch Drücken der Saite spiele.

Und da ist zum andern die Eigenschwingung. Sie ist nichts andres als die Resonanzschwingung eines elektrischen Schwingkreises; sie entsteht dadurch, daß die Kippschwingung den Schwingkreis periodisch stoßweise (Funkenentladung im Thyratron!) erregt, weshalb man zur Kippschwingung auch Erreger- oder Stoßschwingung sagt. Die Frequenz und Dämpfung der Eigenschwingung stelle ich an den vielen Drehknöpfen ein. Die Frequenzen von Stoß- und Eigenschwingung (Stoß- und Eigenfrequenz) sind völlig unabhängig voneinander.

Frage: Und was kommt aus dem Lautsprecher?

Oskar Sala: Was man schließlich hört, ist die gepulste Eigenschwingung: Die Frequenz der Kippschwingung bestimmt den Grundton, die Eigenschwingung bestimmt die Klangfarbenempfindung. Zu ein und demselben Grundton kann ich stetig die Klangfarbenempfindung ändern, indem ich von der Eigenschwingung die Frequenz oder Dämpfung oder beides regle. Wenn ich zum Beispiel die Eigenfrequenz langsam runterregle (bei gleichem Grundton), dann hört man einen fließenden Übergang vom Vokal "iii" über Vokal "aaa" zum Vokal "uuu". Läßt man in Gedanken viele Zwischenbilder filmartig ablaufen, dann dehnt sich die Schwingungskurve wie eine Ziehharmonika. Zu sehen ist das alles im Film "Mixturen" von Seiler und Gnant für den NDR 1965. Aus dem Experiment folgt: Bei jeder beliebigen Kombination von Stoß- und Eigenfrequenz entstehen streng periodische, verschieden klanggefärbte Töne.Das Gleiche gilt auch für unsere natürliche Lauterzeugung. Wir wählen unsere Vokale nach Belieben und sind sicher, daß wir sie in allen uns möglichen Tonlagen erzeugen können, die unser Stoßerreger, die Stimmritze im Kehlkopf, zu leisten vermag. Das sieht so selbstverständlich aus; aber ein in der gängigen Fourier-Helmholtz-Obertontheorie Erzogener wird sofort widersprechen: "Nein, das muß harmonisch, kann nicht beliebig sein, sonst gibt es keine Periodizität." Ja, in seiner Theorie gibt es das wirklich nicht, da gibt es nur Frequenzen, die zueinander harmonisch sind, von Schwingungen, die unendlich lang dauern. Dennoch muß er zugeben, daß es bei meinem Experiment stets streng periodisch zuging. Der Grund? Ein Fehler? Keineswegs. Aber wenn Äpfel und Birnen verwechselt werden, kommt natürlich einer zustande. Hier das Mißverständnis: In meinem Fall geht es um Stoßschwingungen als Grundtöne und um Eigenschwingungen, gedämpfte natürlich, als Klangfarben. Die Obertontheorie kennt nur reine, ungedämpfte Sinus-Schwingungen, eben Obertöne. Mit denen geht es eben nicht so.

Und nun die Untersuchungen von Carl Stumpf, dargestellt in seinem Hauptwerk "Die Sprachlaute", vier Jahre vor den Experimenten Trautweins erschienen. Er hat seine Versuche mit Hilfsmitteln der Oberton-Analytiker gemacht und dennoch als Ergebnis festgestellt, daß nicht die Obertöne die Vokalklangfarben bestimmen, sondern die von ihm dabei entdeckten "Formanten". Das sind feste Frequenzbereiche, für jeden Vokal natürlich ein anderer Bereich, in denen die hineinfallenden Obertöne die größten Amplituden erhalten. Die Art des Frequenzgebiets hängt von der vorhandenen Dämpfung ab, mit den bekannten Resonanzkurven: schmales Maximum mit steilem Anstieg oder breiter Anstieg mit flachem Maximum.

Das war allerdings eine herbe Enttäuschung für die Oberton-Theoretiker, denn ihre Obertöne wurden damit amplitudenabhängig vom Grundton und verloren den Anspruch, die Vokalklänge zu charakterisieren, denn nun gibt es zu jedem neuen Grundton ein neues Obertonspektrum. Stumpfs Beschreibung der Formanten entspricht dagegen genau den Eigenfrequenzen unserer Schwingkreise und ihren variablen Dämpfungen, die auch bei uns die Klangfarben charakterisieren. Vorhin habe ich berichtet, daß Carl Stumpf beim Besuch in unserem Studio über die Vokalvielfalt und die tierlautartigen Klänge erschreckt war. Seinen Untersuchungen fehlte einfach der zweite wichtige Teil der Stoßtheorie, die Stoßfrequenz selbst.

Vermutlich wird unser Obertonfreund einwenden, daß die Stoßschwingung längst als eine Summe aller Obertöne erkannt sei, die dann von den Resonatoren "ausgewählt" werden. Die Anzahl der dafür notwendigen Obertöne ist allerdings recht groß, denn die scharfen Spitzen beim Zündvorgang können zugegebenermaßen nur mit einer Summe sehr, sehr vieler Obertöne angenähert werden. Er wird zugeben müssen, "wenn wir so etwas haben wollen, nehmen wir natürlich Ihre Methode, zum Beispiel ein Thyratron". Die Stoßschwingung erweist sich als eine eigene selbständige Schwingungsart, die die Sinus-Schwingungen als Ersatz überflüssig macht. Außerdem aber ist die Kopplung Stoßfrequenz-Formant exakt, mit der bekannten mathematischen Formel für eine abklingende Frequenz, Periode nach Periode bis zum eingeschwungenen Zustand zu berechnen, und im Spezialfall mit vorgegebenen Werten, Punkt für Punkt dem Oszillogramm nachzubilden, wie in meiner Arbeit in der Zeitschrift "Frequenz" geschehen; eine synthetische Rechenmethode, die an keiner Stelle eine ungedämpfte Sinus-Schwingung enthält. Ebenso hat es noch in keiner Trautoniumkonstruktion eine konstruierte reine Sinus-Schwingung gegeben.

Ich möchte noch auf einen leicht auszuführenden, erläuternden Selbstversuch hinweisen: die Eigenfrequenzen der eigenen Mundhöhle zum Klingen zu bringen. Der Tonumfang ist erheblich größer als eine Oktave. Wenn man eine kleine Melodie "klopfen" kann, merkt man, daß es ganz reine Tönchen sind und muß mit Staunen erleben, wie scharf unser größter Resonator von uns abgestimmt werden kann. Mit den anderen, mitwirkenden Nebenhöhlen im Nasen-Rachenraum ist das nicht so möglich, sie bleiben ziemlich konstant, geben uns dafür aber ein akustisches Signal, wer da spricht oder singt.

Von allen mechanischen und elektrischen Musikinstrumenten ist allein das Trautonium in der Lage, alle seine Formanten zu ändern, denn in den mechanischen Instrumenten sind die Formanten vom Erbauer in der Formgebung der Resonanzhohlräume auf immer fest eingefangen; und in den elektronischen Instrumenten, wo das möglich wäre, wird leider immer mehr gesampelt. Daher hat, seit den ersten Vorführungen des Trautoniums 1930, immer diese mögliche totale Klangfarbenvariation die meiste Aufmerksamkeit erregt. Ich erinnere an den vorhin zitierten Zeitungsbericht zur Aufführung der "Japanischen Festmusik" von Richard Strauss, in dem der damalige Pressechef der Philharmoniker, Friedrich Herzfeld, deutliche Worte gefunden hat. Ich darf es auch einmal drastisch ausdrücken: Wenn Alfred Hitchcock gehört hätte: der kann alle Vögel nachahmen, so würde man von ihm gehört haben: sehr schön, auf Wiedersehen!!

In meinen Registriertabellen ist jede Klangfarbe durch die Formanteinstellungen festgelegt. Der Begriff der Obertöne ist dazu überflüssig geworden. Dafür sind die reziproken Werte dieser Reihe, die Subharmonischen, zentraler Bestandteil des Mixturtrautoniums, weil die praktische Anwendung ihrer ebenfalls streng harmonischen Abstimmungen durch die Saitenmanuale die Frequenz-Korrektur-Hilfen erhalten haben, deren Fehlen es den Tasteninstrumenten unmöglich macht, auf reine harmonische Intervalle eingestimmt zu werden.

Frage: Herr Sala, welche Empfehlung geben Sie jemandem auf den Weg, der das Trautoniumspiel lernen möchte?

Oskar Sala: Lassen Sie mich dazu Folgendes berichten: Einer der Schüler von den Postprofessoren, der seine Examensarbeit im Trautoniumbereich gemacht hat, konstruierte für mich später eine Anzahl von Ersatzplatinen, die sich bewährt haben. Das sollte ein künftiger Trautoniumspieler meiner Meinung nach auch können. Für mich war dies nie eine Frage: Wenn an meiner Konstruktion etwas los war, mußte ich es beseitigen. Da konnte mir keiner helfen, denn es gab keinen, der meine Schaltungen und den kompakten Aufbau in Röhrentechnik kannte. Heute weiß ich natürlich, daß das der Sicherheitsfaktor war für meine Kühnheiten, zum Beispiel als Solist in einem der beiden Konzerte von Harald Genzmer vor einem der berühmten Philharmonischen Orchester zu sitzen. Schon mit der eigenen Konstruktion war ich sozusagen mein eigener Servicespezialist geworden. Aber muß das so bleiben? Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit meinem neuesten Instrument, dem mikroelektronischen, kann ich sicher sagen, daß es für alle Arten der Studioproduktion kaum erforderlich werden wird. Wer allerdings auf Kühnheiten aus ist, sollte schon so weit als irgend möglich in die konstruktive Technik eindringen. Primus inter Pares - Spitzenreiter - wird der sein, dem ein eigens konstruiertes Modell glückt. Bei allem muß natürlich die Grundforderung nach einer ausgesprochen musikalischen und spieltechnischen Begabung erfüllt sein. Die elektronische Komposition mit dem Mixturtrautonium wird dann für jeden, der es soweit gebracht hat, selbstverständlicher künstlerischer Höhepunkt werden.